日本酒の味わいを大きく左右する精米

酒造りの工程の第一歩であり、日本酒の味わいを大きく左右する重要な工程が「精米(米を磨くこと)」です。米の表層部には、タンパク質、脂肪分、灰分やビタミン類など発酵過程において不要な成分が多く含まれています。それらの成分を取り除き、より純粋に近いデンプン質で発酵させることにより、雑味の少ないきれいなお酒が生まれます。

この「精米」ですが、長きにわたって研究開発が進められており、精米技術は日々進化しており、大きな注目を集めています。

精米・精米歩合とは

精米とは回転する砥石で米粒の外側を削る工程です。精米する前のお米のことを「玄米」といい、精米後のお米のことを「白米」といいます。玄米は栄養分が多い反面、水を吸いにくいため、蒸したり炊いたりしても硬さが残ってしまいます。そのため、私たちがふだん食べているお米は、玄米の外側の1割程度を精米しています。日本酒造りに使うお米では玄米の外側の3割以上を削るのが一般的です。

このように、お米の外側1割を削った白米を精米歩合90%といい、3割削った白米を精米歩合70%といいます。

日本酒造りではなぜ米を磨くのか

米粒の外側には、タンパク質や脂肪分、ビタミン類が多いため、食べる分にはいいのですが、日本酒を造る際にはこれらをある程度、取り除く必要があります。

タンパク質は米麹の働きで、旨味や苦味などの成分であるアミノ酸に分解されます。いくら旨味成分だといっても、度を超せばクドく品の悪い味になってしまいます。また、脂肪分は酵母が芳香をつくる働きを邪魔してしまうため、一般的にはより精米した白米で造ったお酒のほうが、香りもよく、すっきりとした味わいになると言われています。それゆえ吟醸酒は精米歩合60%以下、大吟醸は精米歩合50%以下が条件になっているのです

しかし一方で、精米すればするほど、デンプン質の割合いが高くなるため、お米の品種ごとの特徴は失われてしまい、度を超すと旨味も乏しく、香りも立たないお酒になってしまいます。まさに "過ぎたるは及ばざるがごとし"。どの程度精米するかは、蔵元が目的とする香味のお酒を造るために、お米の品種や造る商品によって決めています。

球形精米・扁平精米

精米の仕方にも色々な方法があります。日本酒に使う白米は、飯米に比べて精米歩合が低いため、精米中に砕けてしまうことがあります。そのため、お米にできるだけ負荷をかけないような精米方法がとられてきました。

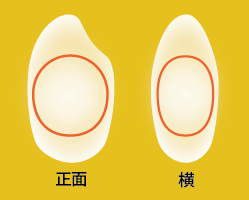

球形精米:玄米の表層部を均等に精米し、精米後の米が丸い形状に仕上がる、ポピュラーな方法

現在、もっとも一般的な精米方法で、精米すればするほどお米はだんだん丸くなります。楕円体の白米に対して長軸方向が多く削られるため、削りたい部分が残り、逆に残したいところが削れてしまう、という難点もあります。

原形精米:日本酒造りのための白米は昔から「原形精米」がいいと言われ、精米する前の玄米と相似した形に精米することが理想とされてきました。近年、コンピュータ制御による精米機の発達で、あらかじめプログラムした通りの精米が可能になりましたが、お米の質は品種や産地、年柄によっても違うため、すべてのお米を原形精米にすることはかなり難しいといえます。

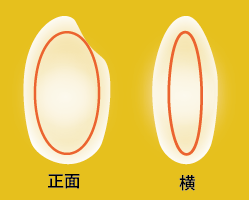

扁平精米:長い時間をかけて、玄米の形状に合わせて薄く細長く精米し、効率的にタンパク質を除去する方法

原形精米の考え方をさらに発展させたものが、「扁平精米」という精米方法です。お米に含まれるタンパク質は、玄米の表面から米粒の中心に向かってほぼ同じ厚さで分布しています。これを効率良く取り除くためには、米粒がやや平たい形になるように削ったほうがいいというわけです。理想的な扁平精米による精米歩合70%は、従来の精米法での精米歩合60%以下に匹敵するといわれています。精米機の砥石をゆっくりと回転させる必要があり精米に長時間かかることから、これまでなかなか普及しませんでしたが、精米時間を短縮した精米機の登場により採用する蔵も徐々に増えてきました。

自社精米にこだわる蔵元の純米酒

現在、ほとんどの酒蔵は専門業者に委託精米しています。なぜならば、精米所の土地代、設備投資、維持管理や人手など、大きな負担が掛かるからです。それでも、敢えて「自社精米」にこだわる蔵元がいます。

「自社精米」の強みは原料米の質を見極め、目指す酒質に向けて、時間を惜しまず丁寧に精米に向き合うことが出来ることです。そして、酒造りの状況、目指す酒質に応じて、微調整をすることが可能となり、より良い酒造りを行うことができます。

そこで今回の頒布会は「自社精米にこだわる蔵元の純米酒」をテーマとしました。各蔵元が「自社精米」したお米を使ってこの頒布会のためだけに醸しあげた、その蔵の個性溢れる日本酒をお届けします。

お酒の栞「酒談義」

お酒と一緒に、蔵元にまつわる物語を記したしおり「酒談義」をお届けします。この頒布会でしか楽しめない各蔵元の個性あふれる酵母違いのお酒の味を楽しみながら、「どんなところで、どんな人たちが、どうやって」そのお酒を生み出したのかと思いを巡らせて、お楽しみください。