うようおとこやま とくべつじゅんまいしゅ

羽陽男山 特別純米酒

[山形県山形市]

1.8Lコース 720mlコース

R3BY 新酒(瓶貯蔵)

〜 旅人を慰めた城下町の酒 〜

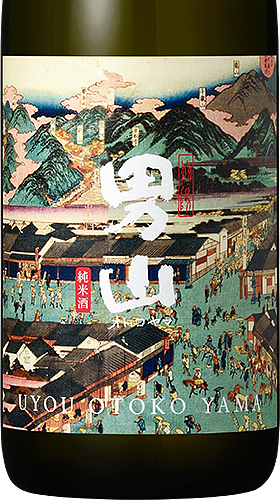

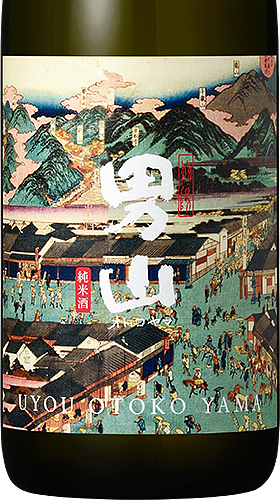

山形城下を描いた「湯殿山道中略図」

山形藩の城下町で湯殿山参詣の旅人の喉を潤した『羽陽男山』

山形県は、日本海に面した庄内平野と山がちな内陸部に大別できます。内陸部には、北から新庄盆地、山形盆地、米沢盆地が順に並び、1つの平野と3つの盆地は、それぞれ「庄内」「最上」「村山」「置賜」の4つの地方に区分されています。

藩政時代にはこれらの地方はそれぞれに異なる大名が治めていたため、山形県は地方ごとに微妙に異なる文化が育まれました。食文化と日本酒についていえば、日本海沿岸で新鮮な海産物に恵まれた庄内地方の日本酒は淡麗タイプが多く、海から遠く漬物などの保存食が発達した内陸部の日本酒はやや濃醇タイプが多いようです。

村山地方の中心、県都・山形市は山形藩の城下町として発展しました。東に蔵王連山を、西に霊峰・月山を仰ぎ、それらの山々から流れ出す水にも恵まれて、稲作や酒造りも盛んになりました。特に、世の中が落ち着いた江戸時代の中頃には、信仰の山として名高い出羽三山(月山、羽黒山、湯殿山)参詣の内陸側の拠点としても賑わいました。『羽陽男山』の蔵元がある山形市八日町界隈は、湯殿山参詣の旅人が宿泊する旅籠が軒を連ねて大変な賑わいだったといいます。

酒の消費量が増えたことから、『羽陽男山』の蔵元の尾原家は、菓子屋から造り酒屋に転身したといいます。ラベルの絵は、当時の賑わいを見せる八日町界隈を描いたものです。

(写真左)蔵の正面 (写真右)尾原専務

男山酒造(株) 寛政年間(1788〜1801年)創業

お酒について

金賞受賞の実績蔵の、山形県開発の米と酵母によるフルーティでフレッシュな特別純米新酒

山形市は駐日米国大使で、親日家としても知られたエドウィン・ライシャワー博士が「山の向こうのもうひとつの日本」と表現した「樹氷と紅花のふるさと」です。蔵元は樹氷で有名な蔵王連山のひとつ五郎岳(1,412m)から流れ出る最上川の支流のひとつ馬見ヶ崎川の扇状地に位置しています。

地酒王国ともいわれる山形県で、過去20年間の全国新酒鑑評会において、『羽陽男山』は9年連続を含む、14回の金賞を受賞しています。もちろん、今年の全国新酒鑑評会でも金賞を受賞しました。この成績は名酒揃いの山形県でも三本の指に入る実力です。

吟醸造りで実績を持つ蔵元が、洋ナシ様の上品な香りが特長の「山形酵母KA-1」と、精米効率のいい扁平精米によって60%まで精米した山形県で生まれた《出羽燦々》を用いて醸す、吟醸タイプの特別純米酒の新酒をお届けします。扁平精米のタンパク質の除去効果は、普通精米の50%ほどに匹敵します。山形特産ラ・フランスを思わせる上品な香り、酸味の少ない滑らかでキメ細やかな口あたり、フルーティでフレッシュ感あふれる美味しさをお楽しみください。

- 【予定値】

- [原料米]出羽燦々(山形県産)

- [精米歩合]掛米60%(扁平精米)・麹米60%(扁平精米)

- [酒母]普通速醸酛

- [酵母]山形酵母KA-1

- [アルコール度]15度

- [日本酒度]+4.0

- [酸度]1.3

- [アミノ酸度]1.3

- [杜氏]高橋 信一(社員杜氏)