|

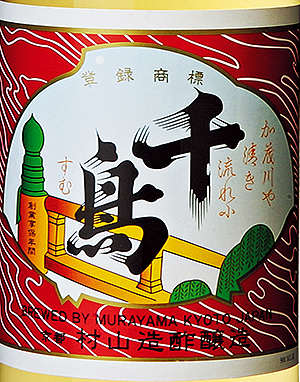

和の伝統調味料 [ 酢 ] むらやまぞうす ちどりす 村山造酢「千鳥酢」京料理を支えるまろやかな米酢醸造元の村山造酢は享保年間創業、京の都に約300年の歴史を刻む老舗です。その長い歴史の中で醸造蔵の土壁にすみついた微生物が造り出すお酢は、旨味成分をたっぷり含みまろやか。素材を活かす繊細な京料理とともに磨かれ守られてきたその風味は、昔も今も料理人から高い支持を得ています。 製造元/村山造酢(株)[京都] 【 和の伝統調味料index 】 > 酢 > 千鳥酢 ここがすごい!素材の持ち味を引き立てる、まろやかな風味米と熟成した酒粕から仕込み、伝統の技を駆使して醸造される米酢です。そのまろやかな味とかおりは素材の持ち味を引き立て、料理にはなくてはならない調味料として有名料亭、寿司店などで愛用されています。 味わいを守る創業約300年の蔵の土壁『千鳥酢』醸造元の創業は享保年間(1716〜1736年)。約300年の歴史を誇ります。その長い歴史の中で蔵の土壁にすみついた微生物が、原料となる清酒に作用して、『千鳥酢』の美味しさを造りだします。1995年1月の阪神大震災で被害を受けた際も、社屋は新造しましたが、かつての醸造蔵は補強するに止めてそのままの状態で残しました。 バックグラウンド素材を活かす京料理とともに鴨川を東にわたった山あい、しっとりした京の風情が色濃く残る京都・三条に、『千鳥酢』の醸造元・村山造酢(株)はあります。創業は享保年間(1716〜1736年)。海から遠く鮮魚が入りにくかった京都では、酢は保存や加工には欠かすことのできないものでありました。素材を活かし工夫を重ねる京料理において、その繊細な香味のバランスを崩さないことが調味料には求められます。村山造酢は、こうした京の食を支えるお酢を長年造り続けてきました。 友禅染めで盛んになった京都の造酢元禄期から盛んになった友禅染の色止めに米酢が使われたことから、かつて京都には沢山の酢屋がありました。明治になり友禅染の色止めは化学薬品におされて廃業があいつぎましたが、『千鳥酢』は、そのまろやかな酸味が料亭を始め京料理に欠かせない味と愛されて、今に至っています。『千鳥酢』の名前は、「鴨川や清き流れに千鳥すむ」(詠み人知らず)の古歌から名付けられ、ラベルの赤と青は友禅染めの染料で染まった鴨川を表現しています。

*商品のお求めは日本名門酒会加盟の酒販店まで。 |

| カテゴリに戻る | カテゴリの一覧に戻る |